目次

藤原公任

生粋の貴公子だけれども

藤原公任は生粋の貴公子。

利発で、文学や音楽など芸術的才能に溢れる男性でした。

父は関白を務める有力者、母は醍醐天皇の孫、姉“藤原遵子”は円融天皇の中宮。

若い時は とんとん拍子に出世をし、前途有望と考えられてました。

でも 世の中、思い通りには進まないもの。

姉の中宮、遵子は子供に恵まれません。

朝廷の勢力は、皇子を産んだ妃、藤原詮子の一族、藤原兼家(道長の父)に移っていきます。

公任の昇進も滞ってしまいました。

一言多いし、すぐ拗ねる…でも愛されキャラの公任君

公任には多くの逸話が残っています。

その内のいくつかを紹介しますと

ひとこと余分な逸話 1

円融天皇は、皇子を産んだ詮子(道長の姉)ではなく、遵子(公任の姉)を中宮(天皇の正妻)にしました。

立后の儀式のため、遵子は一旦家に戻り、改めて宮中に参内します。

その道中でのこと。

詮子の実家の前を通りかかった時、姉に付き添っていた公任は得意満面で つい余計な一言を。

「こちらの家の女御様(詮子)は、いつ中宮になられるのでしょうか !?」

詮子や兼家を怒らせてしまいました。

「この女御は、いつか后にはたちたまふらむ」

『大鏡』

この話には続きがあります。

4年後、一条天皇が即位し、天皇の母である“詮子”は皇太后となりました。

公任が参内すると、詮子の女房から「子供が産めなかった姉君(遵子)はどこ?」としっぺ返しを受けたそうです。

「御妹※の素腹の后はいづくにかおはする」 ※ 古語の場合、妹は姉妹を意味する

『大鏡』

ひとこと余分な逸話 2

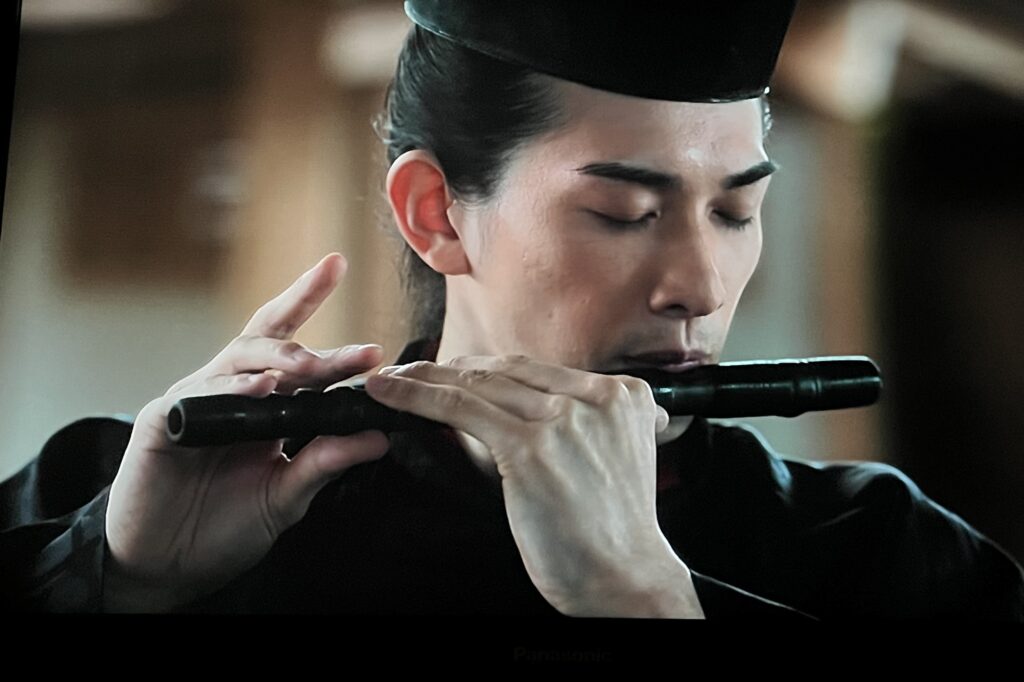

その場面は、「光る君へ」第36回で再現されてました。

道長の娘の中宮、彰子が産んだ皇子の生誕50日のお祝いの席。

その夜は無礼講で、かなり酔っていた公任は“まひろ”(紫式部)に向かって言いました。

「この辺りに若紫はおいでかな? 若紫のような美しい姫はおらぬなぁ」

“まひろ”は やり込めます。

「ここには光る君のような殿がおられませぬ故に、若紫もおりませぬ」

(実際には、紫式部は直接言わず、心の中で呟きました)

「あなかしこ、このわたりに、わかむらさきやさぶらふ」と、うかがひたまふ。源氏にかかるべき人も見えたまはぬに、かのうへは、まひて開花で物したまはむと、聞きゐたり

『紫式部日記』

紫式部の気分を害した余計なひと言 !!

しかし、後世の私たちにとって、重要な役割を果たすことになるのです。

この出来事を紫式部が日記に書いていた事で、『源氏物語』の存在が初めて歴史の上で記録されました。

日付は11月1日。

これにより、11月1日が「古典の日」と定められました。

拗ねた逸話

公任は友人の藤原斉信に出世を追い越され、ふてくされて、家に引きこもってしまいます。

公任と同じ一族の従兄弟、藤原実資が見かねて、入れ知恵を授けます。

それは、一か八か、天皇に辞表を出すという策。

天皇は公任を引き止めるため、斉信と同じ位に昇進させました。

英雄っぽくない性格でも人気者だった公任。

生まれの良さと、才能あふれる人柄だったからでしょうか?

公任の異名「三舟の才」って ?

公任はとても才能豊か、漢詩・和歌・管弦楽に優れていたそうです。

平安時代の優れた和歌を集めて『拾遺抄』を編纂し、歌壇における第一人者として後世に名を残しました。

文芸活動以外にも、歴史書や儀式のしきたりを研究した本など、多くの書物を著作しました。

公任の多才ぶりが分かる逸話も残っています。

藤原道長は大堰川(嵐山)で優雅な遊興を開催しました。

3つの舟を浮かべ、それぞれに和歌・漢詩・管弦の名人たちを割りふって舟に乗せ、披露させました。

しかし、3つの分野すべてに優れる公任だけは別格。

道長は本人にどの舟に乗るかを選ばせたのです。

公任は和歌の舟を選びました。

この出来事から、公任には「三舟の才」と異名がつきました。

その時に詠まれた歌です。

小倉山から吹きおろす嵐の風が、寒さを連れ、紅葉を散らせている。

だから、みな紅葉の錦の衣装を着ていることよ。

小倉山 嵐の風の 寒ければ 紅葉の錦 着ぬ人ぞなき

皆から賞賛された和歌でしたが、公任は「漢詩の舟に乗れば、もっと名声が上がったかも」と悔やんで、周囲を驚かせたのだとか。

桜文様

ドラマ「光る君へ」、若い頃の公任の衣装は「桜文様」でした。

桜文様は、花びらの先端が凹んでハート形になっているのが特徴です。

桜の花びらは5枚ですので、この文様は「八重桜文様」でしょうか 。

桜文様

日本の花と言えば「桜」。

桜が愛られるようになったのは平安時代からでした。

奈良時代は花見と言えば、梅だったそうです。

桜の語源については幾つかの説がありますが、サクラの「サ」は春に里へ降りてくる田んぼの神様のこと。

「クラ」は その神様が降り立ち、稲の霊が座す場所のこと。

古代は桜と稲は結びついており、桜の開花により、豊作か凶作かを占ったそうです。

このことから「五穀豊穣」、或いは、たくさんの花を咲かせることから「繁栄」などの意味が「桜文様」には込められています。