目次

田沼意次は、本当に悪徳政治家だった?

田沼意次が老中として活躍したのは江戸時代中期。

彼が行った政治は、「賄賂政治」とか「金さえ積めば出世できる」とレッテルを貼られました。

でも、本当にそうだったのかと、最近では田沼政治が見直されているのです。

身分の低かった田沼が絶頂を極めるまで

田沼意次は身分の低い足軽の息子でした。

運よく、田沼は次期将軍候補の“徳川家重”※の小姓となります。

※身の回りのお世話係

家重は身体が弱く、言葉が不明瞭だったため、側近からは次期将軍に相応しくないと言われ、孤独な青年期を送りました。

そんな家重が、心を開いた相手の1人が田沼意次でした。

やがて家重が将軍となると、田沼はとんとん拍子に出世をします。

遠州相良(静岡県)藩主になり、大名となります。

家重が亡くなり、その子“家治”が将軍となってからも、田沼は重用され、老中という最高職にまで上り詰めました。

権力を手にした田沼は、手腕を発揮。

貨幣の発鋳、商業の振興、鉱山や蝦夷の開発など、様々の画期的な改革を行います。

彼の功績は、財政を安定させ、国を豊かにしたことでした。

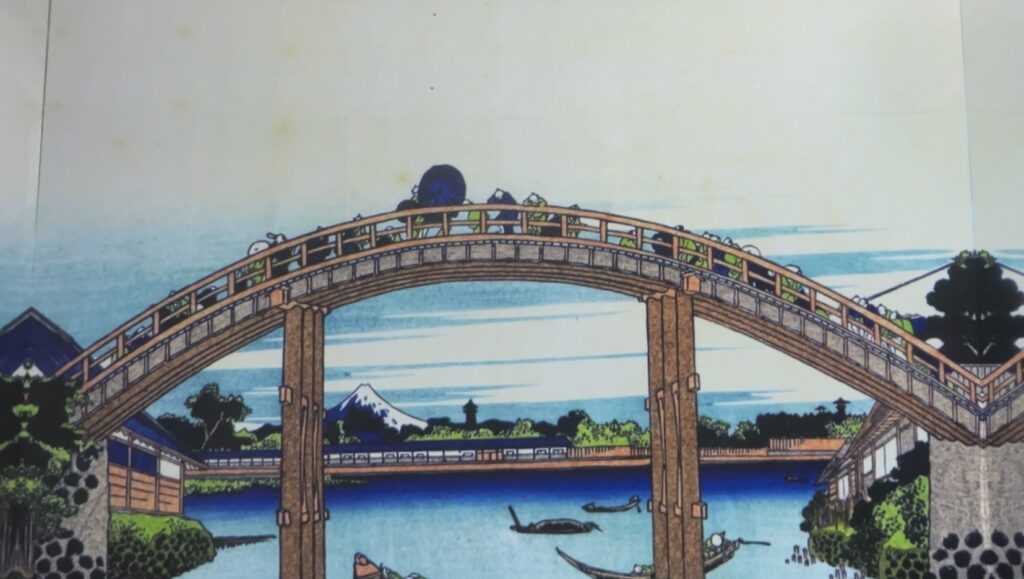

江戸の自由な雰囲気の中、歌舞伎や浮世絵など江戸文化が花開いたのもこの頃です。

転落の一途へ

田沼の栄華は、彼が生きていた一生は続きませんでした。

将軍“家治”が亡くなると、老中の任を解かれ、田沼と敵対していた“松平定信”が政治の中心に立ちます。

松平定信は倹約主義を推進、自分の正当性を明らかにするため、田沼の政治を「賄賂政治」として否定したのでした。

その後、田沼の長男が江戸城で暗殺され、彼は失意のうちにこの世を去りました。

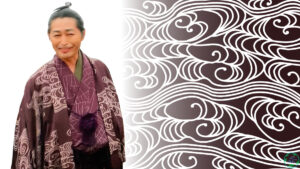

青海波文様

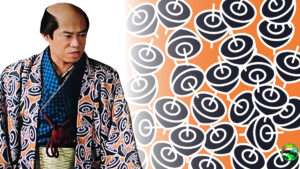

ドラマで、田沼意次が着ていた肩衣※の地紋は青海波文様でした。

※武士の正装。肩衣と袴を組み合わせて裃となる

足軽の息子という引け目、彼を蔑む先輩老中達に腹の中を見せないようにと、地味な衣装の設定になったようです。

青海波文様

大海原に寄せる波をパターン化した、洗練された文様です。

同じ中心点を持つ円の弧が幾重にも重なり、連続する図柄です。

この文様はとても古く また日本からはとても遠い、ササン王朝(3〜6世紀)の銀器が始まりです。

シルクロードを通り中国へ、そして海を渡り日本へと伝わった、歴史ロマンを感じさせる文様なのです。

波は永遠に続くことから、「未来永劫」の意味があります。