目次

天才の人「平賀源内」

平賀源内は江戸中期、300年近く前に生まれました。

今でも、彼の逸話は数多く残されています。

源内についた別称が、彼のことをよく表わしています。

・日本のレオナルド・ダ・ヴィンチ

・非常の人 (杉田玄白が源内の墓碑に書いた言葉、多能多才ぶりを称している)

・江戸のクリエーター、アイデアマン

驚くほど様々な分野での ずば抜けた活躍をした源内でした。

俳人として

源内は江戸時代中期、香川県讃岐市で生まれました。

若い頃から俳諧が得意。

「李山」という俳号で、故郷を歌った歌が多く残されています。

黄昏を 遥かに船の 島かくれ

湯上りや 世界の夏の 先走り

本草学者として

本草学とは、植物・動物・鉱物の薬効を研究する学問です。

源内の仕事は、医師"久保桑閑"の書生が始まりでした。

薬草に興味を持った源内は働かず、医師を質問責めにしたり、薬草の本を読み漁ったりしていました。

桑閑先生は怒るどころか、向上心の強い源内を大層 可愛がったそうです。

そんな日々を送る中、父親が亡くなり、源内は家に戻ります。

この当時、万能薬として朝鮮人参が重宝されていましたが、輸入品で高価なもの。

源内は なんとか国産化し、安い人参を作ろうと昼夜、栽培に取り組みます。

色々な工夫をして発芽させることに成功、高松の殿様に認められました。

やがて25歳のとき、桑閑医師のお供で長崎に行き、輸入の薬草の数々に触れます。

30歳で江戸に下り、本草学者に入門しました。

薬品が輸入に頼り高価なため、庶民は安い偽物を使って命を落としてしまうことを、源内は憂いました。

輸入している薬品に近いものが、自然豊かな日本にも きっとあるはず。

本物の安価な薬品を全国から集めるため、「薬品会」の博覧会開催の幹事を申し出ます。

源内のアイデアマンとしての才能が、この博覧会を成功に導きました。

全国各地25ヶ所に取次所を開設し、薬品となりそうな物品を募集するチラシを配りました。

そして1300もの品を集めることに成功。

この成功を記した『物類品隲』は評判となり、源内は薬草学者としての名声を得ました。

作家として

本草学を極めた源内でしたが、医者と違い、本草学ではお金を得ることができません。

食べていくために源内は、全く違う道、浄瑠璃や歌舞伎の台本を書く劇作者となりました。

これらは人気を博し、現代の今でも上演されています。

コピーライターとして

作家として人気が出た源内に、商品を売り出すための言葉を考えてほしい…現代でいうコピーライターの仕事が入ります。

源内が考えた宣伝文句の商品は よく売れました。

有名なのは歯磨き粉の宣伝。

役者の芝居の口上を真似た長い宣伝文句ですが、掻い摘むと

「この歯磨き、歯を白くする上に他の効能も山ほどあるかもしれません。

でも、本当に効くのかは分かりません。

されど、たかが歯磨き。

小さな金額ですので、効果がなくても 私のためにどうかお金を儲けさせてください」

人々は この宣伝文を面白がって購入し、歯磨きはよく売れたそうです。

鰻屋からの依頼がありました。

当時、夏の鰻は痩せていて美味しくないと言われ、売れなかったそうです。

そこで源内は、「土用丑の日 うなぎの日」という看板を出すことを提案します。

土用の丑の日に「う」の付く食べ物をとると夏バテしないという風習から、鰻を当てはめたのです。

これも大ヒット、慣わしとなり今でも続いているのはご存知の通りです。

源内の人を惹きつける言葉を生み出す才能は、俳諧によって育てられたと言われています。

エンジニアとして

子供の頃の源内のあだ名は「天狗小僧」。

源内の家の床の間には、天神様の絵が飾られていました。

源内少年は悪戯を思いつきました。

絵の裏に細い糸をつけた赤い紙を仕掛けます。

お客様が集っている時、源内は物々しく天神様の前にお酒を供え、柏手を打ちました。

そっと糸を引き、赤い紙を天神の顔の裏まで下げました。

天神の顔は赤く透け、まるで、酔っ払ったように見え、客人たちは驚きました。

この悪戯から、「天狗小僧」のあだ名がついたのです。

源内は出会った人々や見聞きした物から知識を得て、それを応用し色々な物を造りました。

ある時は石綿(アスベスト)を発見し、燃えない布「火浣布」を作ることに成功。

大儲けしようと画策しましたが、硬い布だったために実用化には至りませんでした。

またある時は「磁針盤」「水平盤」「水を組み上げるポンプ」。

難しい物では「エレキテル(静電気発生機)」。

このエレキテルを見せ物として、お金を稼ぎ、やっと貧乏生活かオサラバできたのです。

鉱山開発者として

源内は、老中 田沼意次より金山発掘を依頼されたこともあります。

この頃、源内は義理の弟に「古近の山師」となり忙しい日々を送っていると書いています。

「山師」には鉱山を発掘する人という意味と詐欺師という意味もありました。

彼は自分で作った道具、磁針盤や水平盤やポンプを駆使して、次々と鉱山の開発に取り組みました。

開発は失敗や成功を繰り返しました。

源内に突然不幸が訪れます。

彼は誤解から人を殺め、牢屋の中で破傷風にかかり命を落としてしまったのです。

弱い立場の人々を救済するため、やりたいことが沢山あった源内。

志半ばの最期でした。

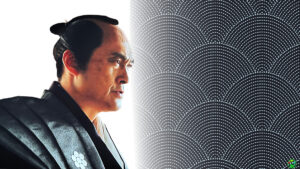

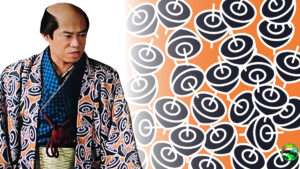

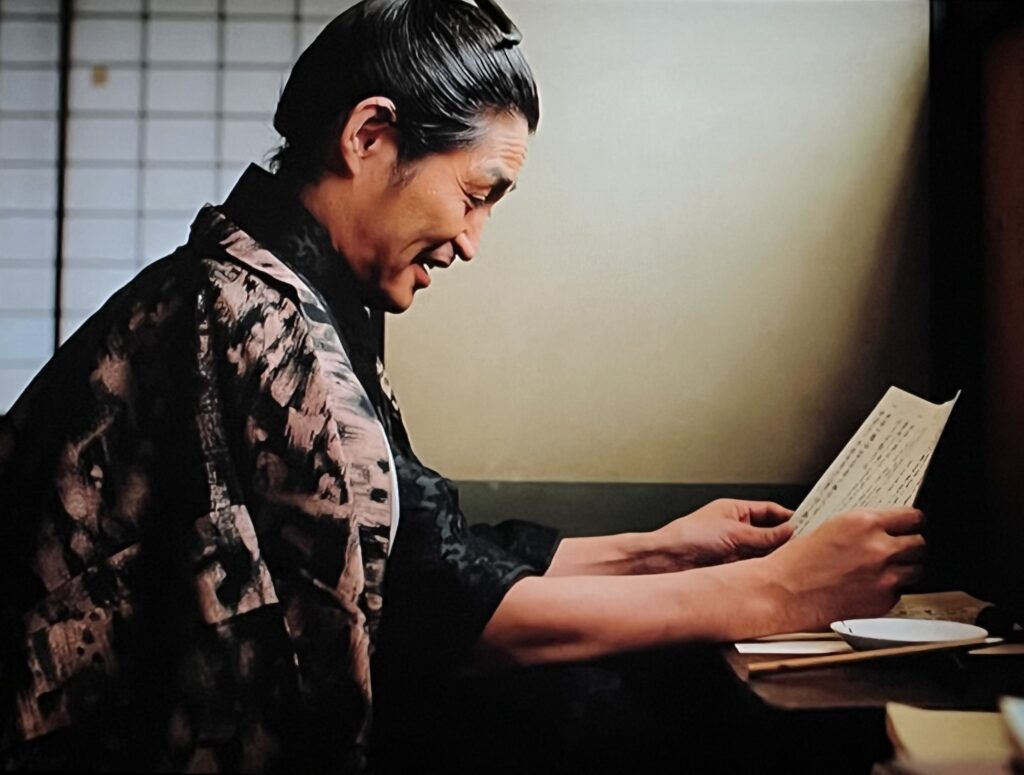

流水文様

源内は粋でお洒落だったと云われています。

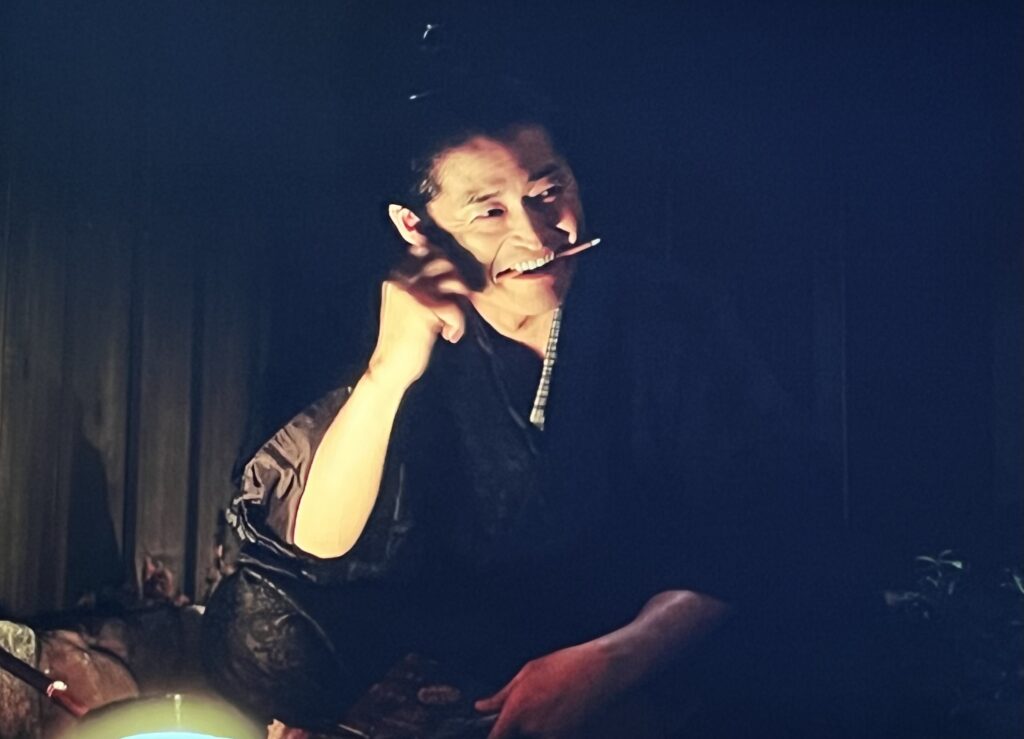

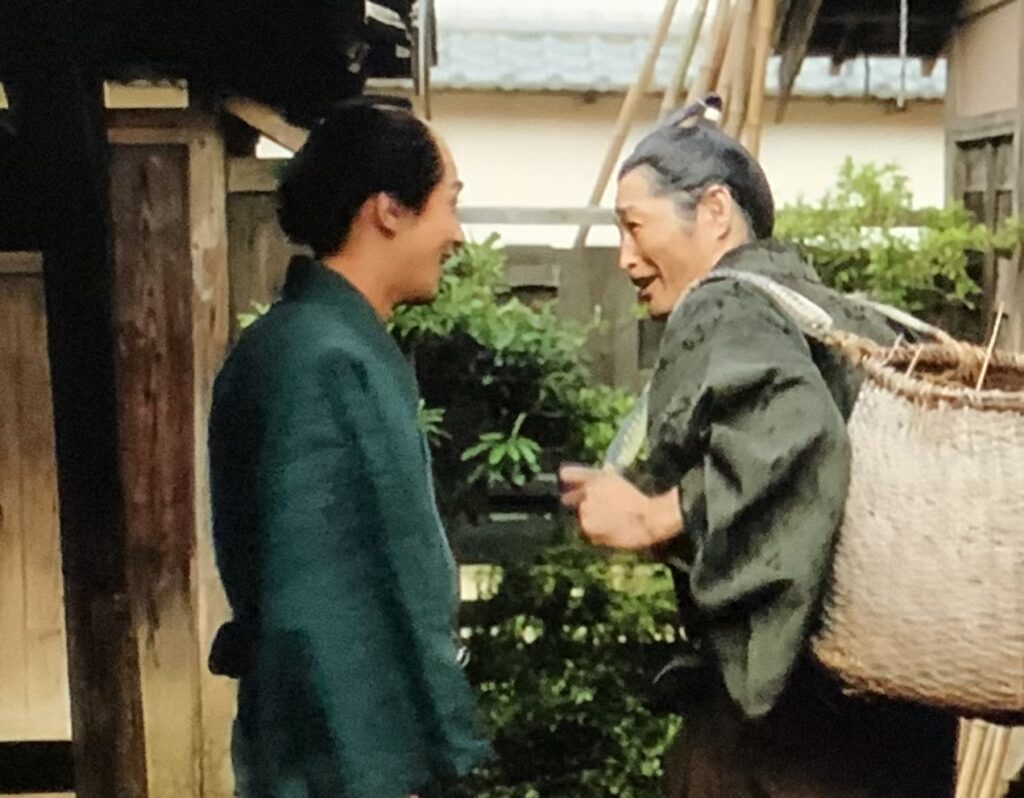

そんな彼の大河“べらぼう”での衣装の文様は「流水文様」です。

どこまでも止まることなく流れ続ける文様。

奔放に生きた源内の人生を思わせる文様です。

流水文様

字の如く、流れる水を表した文様です。

この文様は古く、弥生時代の土器や銅鐸にも見られます

流れる水には、厄を流す、清らか、永遠の意味があり、その文様は吉祥文様です。