目次

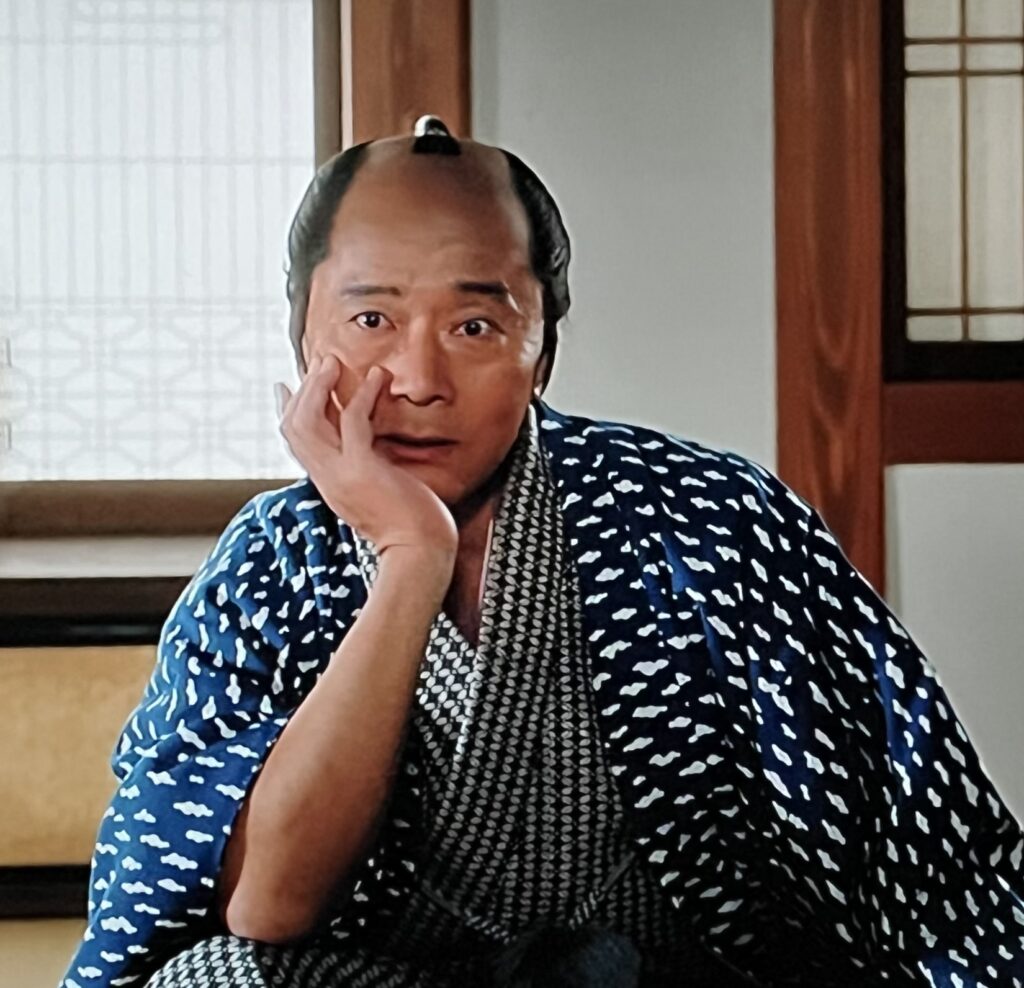

いくつもの名と顔をもつ男

武士“平沢常富”として

当時の大名は参勤交代のため、1年ごとに領地に戻り、江戸を留守にしていました

そこで、江戸に常駐し、幕府からの指示や各藩との渉外(外交)を行う「江戸留守居役」が必要となりました。

平沢常富は出羽・秋田藩の江戸留守居役でした。

吉原の馴染客“宝暦の色男”として

江戸留守居役は、各藩との渉外のため、情報交換を行うことも重要な仕事でした。

その情報交換の場に吉原の妓楼が使われていました。

平沢常富も足繁く吉原に通い、自らを「宝暦の色男」と名乗っていました。

流行作家“朋誠堂 喜三二” または“道陀楼 麻阿”として

常富は副業として、藩には内緒で作家としても活躍していました。

朋誠堂 喜三二の名前には「干せど気散じ」…たとえ干上がったとしても気楽という意味が込められています。

黄表紙※『親敵討腹鞁』を鱗形屋から出版し、人気作家となります。

※ 洒落や風刺を楽しむ挿絵入りの物語

また常富は、“道陀楼 麻阿”という名で洒落本などの笑い話本を書いていました。

“どうだろうまぁ”は常富の口癖。

気を張らず物事を楽しむ彼の姿勢が名に表れています。

狂歌師“手柄岡持”として

商業重視の自由な気風だった田沼意次の世から、質素節約を重視した松平定信の世(寛政の改革)に変わると、黄表紙本は取り締まりを受けました。

常富は作家を辞め、狂歌師としての活動に専念します。

狂名は“手柄 岡持”でした。

彼は78歳でこの世を去りました。

辞世の狂歌です。

狂歌よむ うちは手柄の 岡持ちよ よまぬだんでは 日柄のぼた餅

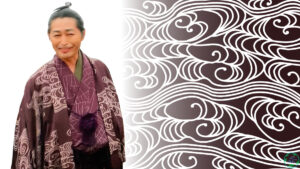

雲文様

ドラマで常富が着ている衣装は「雲文様」です。

雲は変幻自在に形を変えます。

その時その場で名を変え肩書きも変える常富を、象徴しているようです。

雲文様

恵みの雨をもたらす雲。

古代の人々は、雲に神が宿っているとか仙人が住んでいると考えていました。

そのような雲を図案化した雲文様は吉祥文様です。

その時々で形を変え、繰り返し姿を現す雲は、占いの対象ともなりました。

雲文様には「開運」や「輪廻転生」の意味があります。