目次

吉原 妓楼のランク

吉原の妓楼は、格の違いから3つに分けられていました。

1番格上は「大見世」。ほんの数軒しかありません。

客はまず、主人公の蔦重が育った駿河屋の様な「引手茶屋」で酒や食事をし、その後、「大見世」の妓楼に行くことができます。

店は大きく、揚代(遊女と遊ぶお金)も高く、特別な客しか通うことができませんでした。

2番めの格の妓楼は「中見世」。

引手茶屋を通さなくても遊ぶことができ、値段も中程度の金額でした。

1番格下の妓楼は「小見世」。

誰でも安い揚代で遊女に会えました。

大文字屋市兵衛

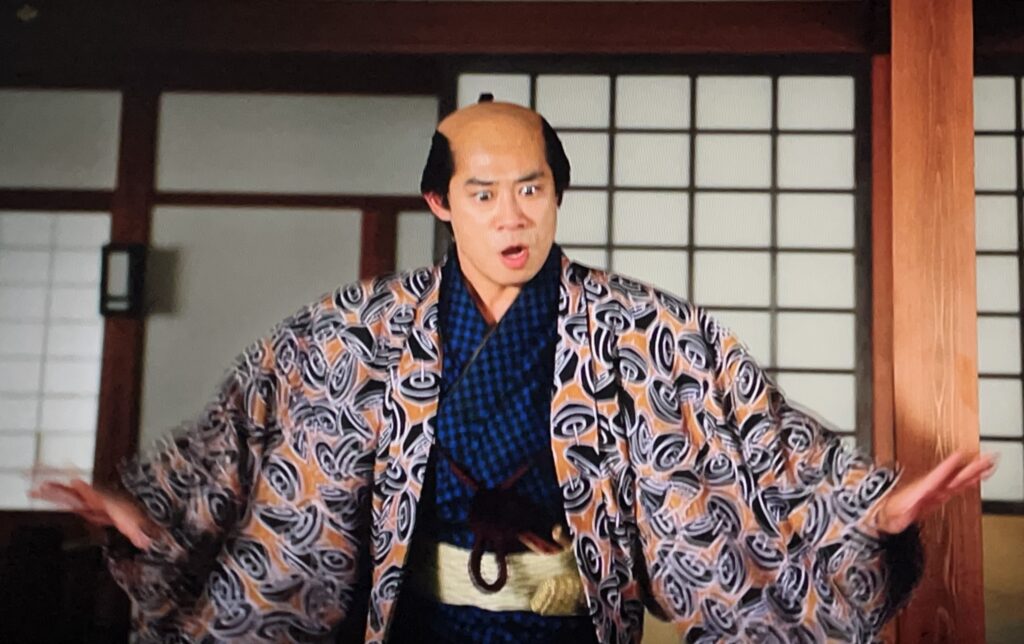

ドラマでは主人公蔦重から「かぼちゃの親父様」と呼ばれている大文字屋市兵衛は、吉原の妓楼の主人です。

小さな下級妓楼(小見世)を立ち上げて、中級(中見世)まで大きくした、いわば成り上がり者。

市兵衛はたいそうなケチで、遊女たちに米は勿体無いと南瓜を食べさせていたため、“かぼちゃ”という渾名がついていたとか。

頭の形が南瓜に似ていたからと云う説もあります。

市兵衛を揶揄して、こんな歌ができたそうです。

ここに京町大文字屋のかぼちゃがいるよ。

その名は市兵衛

背が低くて ほんに 猿にそっくりの眼

よいわいな よいわいな

ここに京町大もんしやの

かぼちやとて

その名は

市兵衛と申ます

せいかひくゝて

ほんに 猿まなこ

よいわいな よいわいな

抜け目のない市兵衛さん。

この歌を逆手に取って、自ら踊りながら歌いました。

人々は面白がり、ついに江戸中で歌われる様になったそうです。

タダで、大文字屋を大々的に宣伝したのでした。

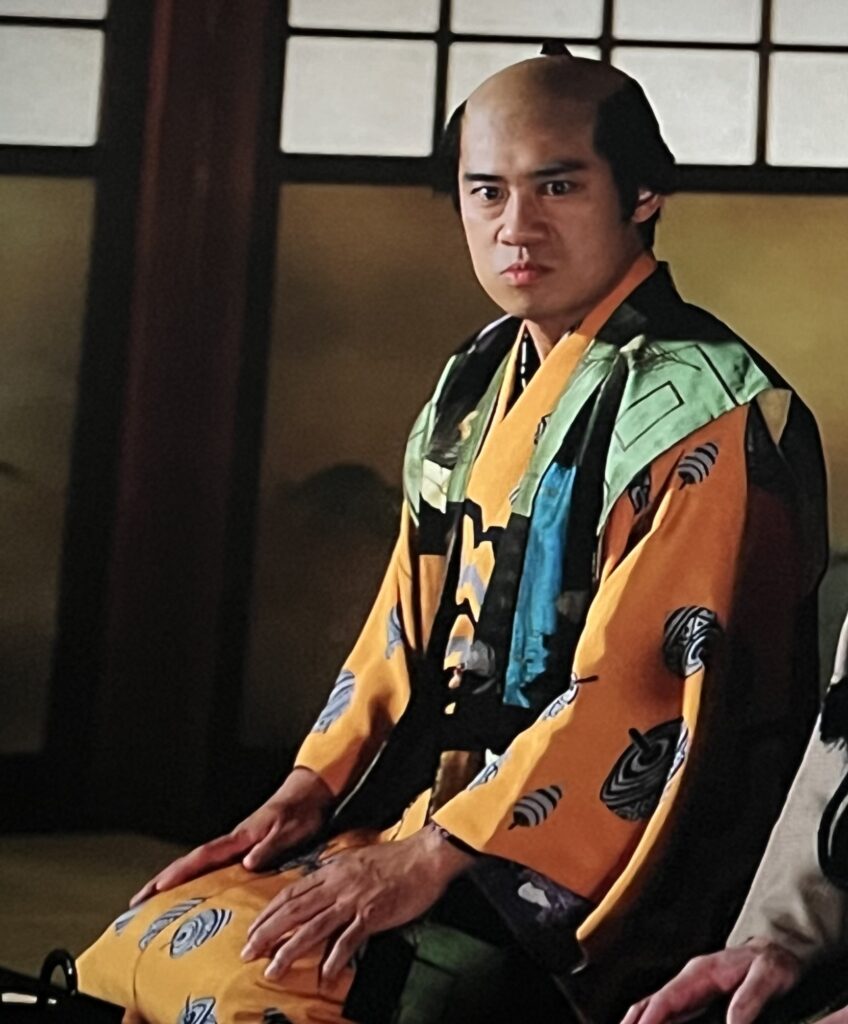

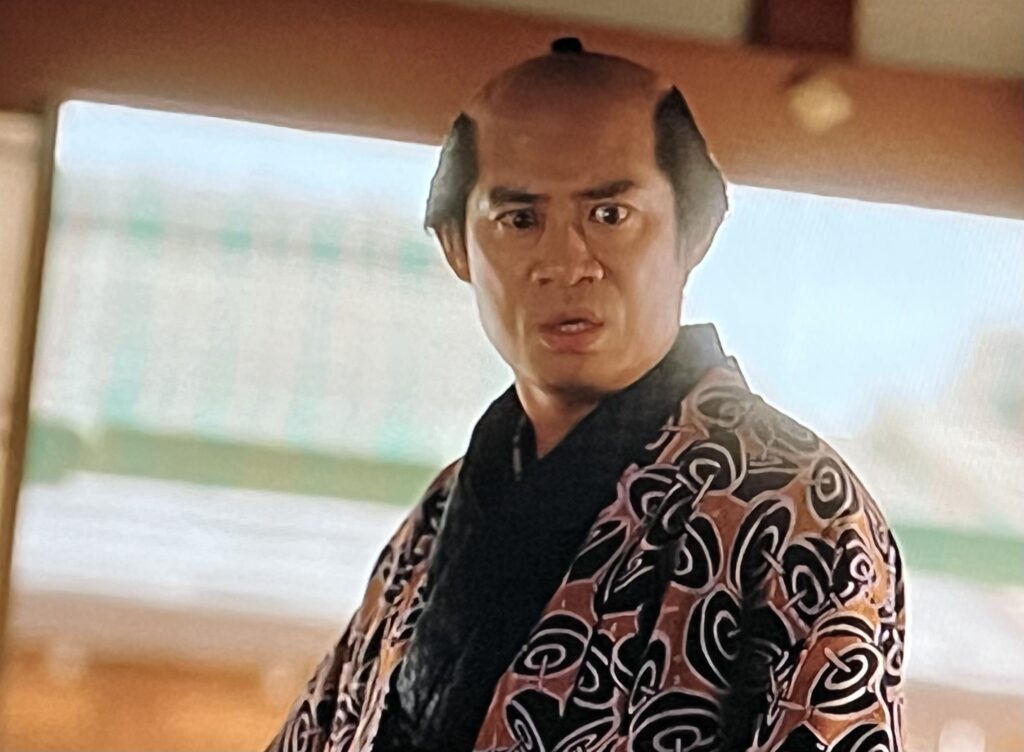

独楽文様

大河ドラマの中での市兵衛の衣装は全て、南瓜色の独楽文様でした。

独楽文様

独楽は、奈良時代には大陸から日本へ伝わっていたと考えられています。

江戸時代、武士の子供たちに人気の遊びでした。

くるくる回ることから、独楽文様には「頭の回転が良くなる」「お金が回る」「運が回って良くなる」などの意味があります。

また、独楽の芯がまっすぐ通っていることから「信念を貫く」という意味もあります。