目次

藤原行成

藤原行成は愛すべき人物。

歴史に残る名筆家で、苦労人で、女性にモテて、真面目で、政治家としても優秀でした。

行成が女性にモテた理由

行成は、とても字が上手でした。

平安時代中期の書道の名人3人「三蹟」のうちの1人でした。

この時代、字が上手な事はモテる条件の一つでした。

女性たちは行成の書を欲しいために恋文を送りました。

あまりに沢山の手紙が届き、律儀な行成は返事を書ききれず困惑していたとか。

写真「光る君へ」第23話より

行成は苦労人

行成は幼い頃に父と父方の祖父を亡くしてしまいます。

母方の祖父の援助を受けながら勉学に励みました。

貴族社会では父親がいない場合、昇進することができません。

けれど、幸運にも、行成24歳のとき転機が訪れます。

道長の義兄の源俊賢は蔵人頭という、いわば朝廷の花形の役職についていました。

俊賢は昇進するにあたり、後任に まだ位の低かった行成を推薦したのです。

[後ろ盾のいない不遇、それを乗り越えようとしている勤勉さ]

きっと、自分を重ね合わせたのでしょう。

俊賢について詳しくはこちらをお読みください。

行成は一生、俊賢への恩を忘れなかったそうです。

行成は、『枕草子』の作者、清少納言と親交がありました。

時には、絶交をしてしまうほどの喧嘩もした仲でした。

ある時、行成は珍しいお菓子に手紙を添えて、清少納言に贈ります。

手紙は、美しい仮名で書かれていました。

中宮定子は「素晴らしい筆跡」とお褒めになり、手紙をご自分のものに してしまいました。

御前に御覽ぜさすれば、「めでたくも書きたるかな。をかしうしたり」などほめさせたまひて、御文はとらせ給ひつ。

『枕草子』

因みに、百人一首に選ばれている清少納言の歌は、行成との機知に富んだ和歌のやり取りの中の一首です。

夜をこめて 鳥の空音は 謀るとも よに逢坂の 関は許さじ

夜がまだ明けないうちに、鶏の鳴きまねをして騙そうとしても、そんな嘘は通用しません。

あなたと私を隔てている逢坂の関は、許しませんことよ。

行成は働き者

行成の役職、蔵人頭は、帝の秘書の様なもの。

主な仕事の一つに、貴族たちの意見や願いを帝に伝える役目があります。

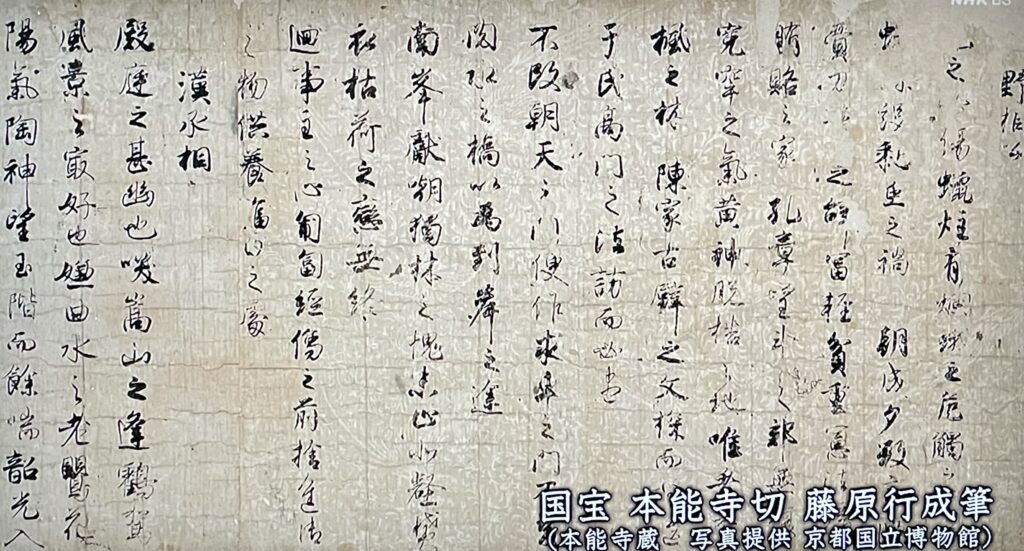

行成が残した日記『権記』を紐解くと、

長保3年(1001) 2月。

この月は一日も休みなし、毎日あちらこちら飛び回っていました。

移動した記録の ほんの一部を抜粋します。

2日 自邸→藤原懐邸→藤原道長邸→中務省→藤原公季邸→自邸

3日 自邸→内裏→道長邸→東三条院→一条院→東三条院→自邸

5日 自邸→道長邸→内裏→道長邸→東脘→藤原兼隆邸→藤原顕光邸→內裏宿直

30日 自邸→内裏→弾正宮→道長邸→覚慶宿所→平惟仲邸→藤原時光邸→藤原斉信邸→源俊賢邸→自邸

道長からの信頼

藤原道長を支えた公卿4人を「四納言」と呼びます。

その中で一番年若かったのが藤原行成です。

道長は権力を強固なものにするため、入内した娘の彰子を中宮(天皇の妃)にしようと画策します。

定子は出家したとはいえ まだ中宮だったため、定子を皇后に、彰子を中宮にと考えます(一帝二后)。

名称が違っても、帝の妃が2人いることとなってしまい、前例はありません。

定子を深く愛していた一条帝は定子への遠慮から、彰子を中宮にすべきか、気持ちが揺れていました。

蔵人頭の行成は、帝の説得にあたります。

「光る君へ」第28話でも再現されていました。

「中宮様が御出家なさって以来、神事を御務めになる お妃がおられません。なすべき神事がなされぬは神への非礼。このところの大水、地震などの怪異は神の祟りではないかと私は考えます」

行成の説得が功を奏し、一条天皇は彰子を中宮とする詔を下しました。

行成にとても感謝した道長は、行成と子供達の将来を約束しました。

年が経ち、万寿4年(1028)12月4日、偶然同じ日に道長と行成はこの世を去りました。

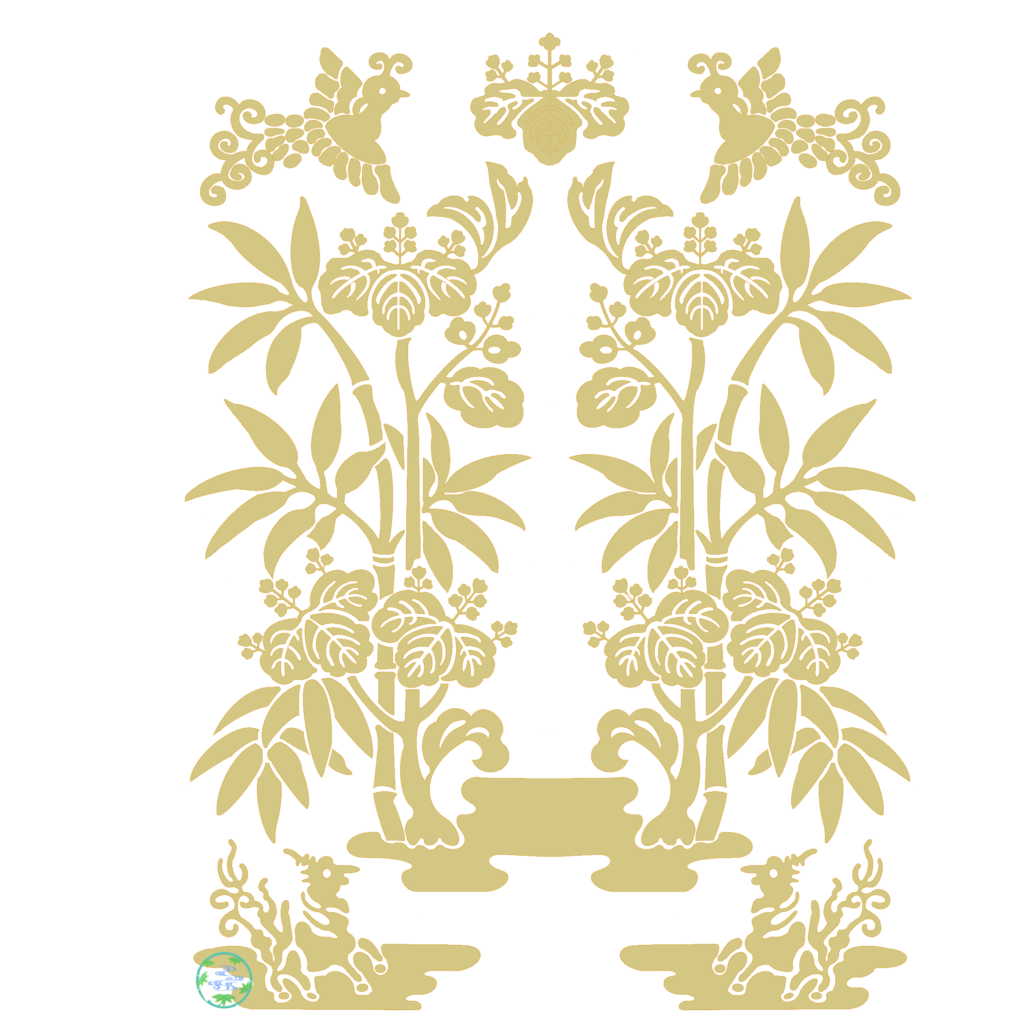

桐竹鳳凰麒麟文様

桐竹鳳凰麒麟文様

名の通り、桐と竹と鳳凰と麒麟の図柄の文様です。

天皇だけがお使いになれる文様です。

鳳凰は想像上の瑞鳥。

徳の高い帝が天下を治めると現れるという言い伝えがあります。

鳳凰は桐の木に棲んでいます。

普段は何も食べず、唯一、竹が100年に1度だけ咲く花から成る実を食べます。

麒麟は想像上の瑞獣。

帝が仁をもって天下を治めると現れるという言い伝えです。

元々の文様は麒麟がなく、桐・竹・鳳凰でしたが、一条天皇の時に麒麟も加わったそうです。

写真左は、令和の御即位の時(即位礼正殿の儀)の天皇陛下です。

右は「光る君へ」での彰子立后の儀式の時の一条天皇です。

天皇陛下がお召しになっていた衣装は「黄櫨染御袍」。

儀式の際に、天皇だけがお召しになれる色「黄櫨染」と文様「桐竹鳳凰麒麟」です。

「黄櫨染」は赤みがかった黄色で、太陽の色を象徴していると言われています。

平安の時代から現代まで、1000年以上も文様の伝統が続いている日本の素晴らしさを感じます。

帝だけが着ることのできる衣装を、行成は許されていた。

「光る君へ」では行成が「桐竹鳳凰麒麟」の文様の衣装(袍)を着ていました。

色も麹塵という青みがかった緑色。

黄櫨染と共に帝のみが着ることのできた色でした。

特別な文様と特別な色の衣服を着ることを許された行成。

帝からの信頼が厚かった証拠でした。

一条天皇の父、円融天皇から許されて、藤原実資も同じ衣装を着ていました。

あわせて読みたい

鳳凰(ほうおう)文様 〜〜「光る君へ」源俊賢(としかた)の衣装より

源俊賢は、道長の妻明子の兄です。苦難の子供時代を送った経験から、仇であっても力の強い者には逆らわず、スキルを磨き自らの努力で出世しました。「光る君へ」での衣装は「鳳凰文様」です。