目次

松葉屋 花魁 5代目瀬川

花魁とは

「花の井(ドラマ上の名)」は実在の人物です。

花の井がいた「松葉屋」は吉原の遊郭の中でも格の高い妓楼(女郎屋)でした。

松葉屋には、「瀬川」という伝説の遊女がいました。

その名跡を継いだ花魁が、2代目、3代目と続き、花の井は5代目となりました。

花魁とは、吉原遊廓の高位の遊女のことです。

美しさはもちろんのこと、教養や芸事にも優れている事が求められました。

「おいらん」という呼び名は、お付きの幼女(禿)が「おいらの姉さん」と呼んだことから、それが縮まり「おいらん」になったという説、あるいは「おいらかなり」(おっとりしている)という言葉から変化したという説があります。

花魁には様々な決まり事がありました。

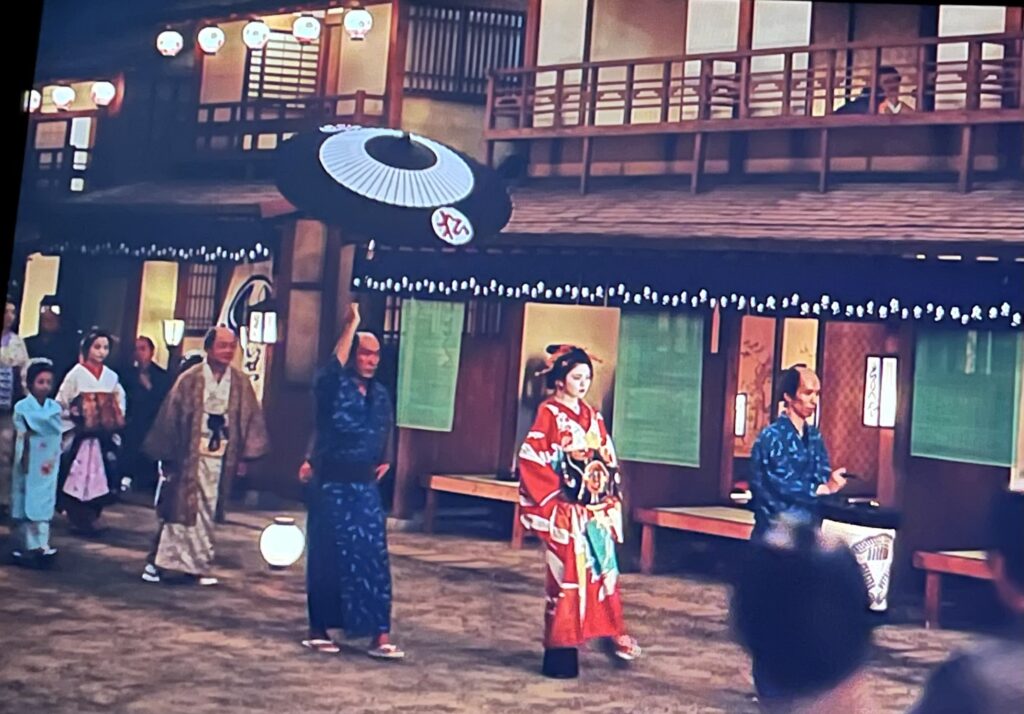

その1つが「花魁道中」。

客は引手茶屋に花魁を呼び出します。

ドラマでは、主人公の蔦重が育った駿河屋が引手茶屋です。

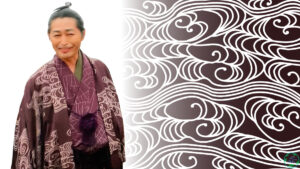

妓楼にいる花魁は、髪に多くの簪を差し、豪華な衣装を着て、お付きの幼女(禿)などたくさんの者を引き連れ、引手茶屋へと向かいます。

花魁は三枚歯の高い塗り下駄を履き、八の字の形に内から外へと足を回す独特の歩き方をしました。

これを「花魁道中」と言い、吉原文化となりました。

彼女の生涯

花の井、つまり5代目瀬川は、どのような経緯で吉原へ来たのかは記録がありません。

「瀬川」の名を継いで間もなく、高利貸しで盲人の鳥山検校に多額のお金(1400両)で身受けされました。

わずか3年後、鳥山検校は幕府から悪どい金貸しの罪でお咎めを受け、全財産を没収され、江戸から追放されます。

その後、彼女がどうなったのかは分かりません。

当時、この事件は人々の注目を集め、『契情買虎之巻』という洒落本に書かれたほどでした。

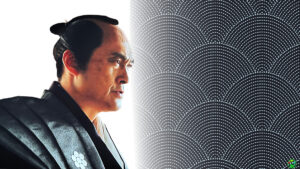

籠目文様

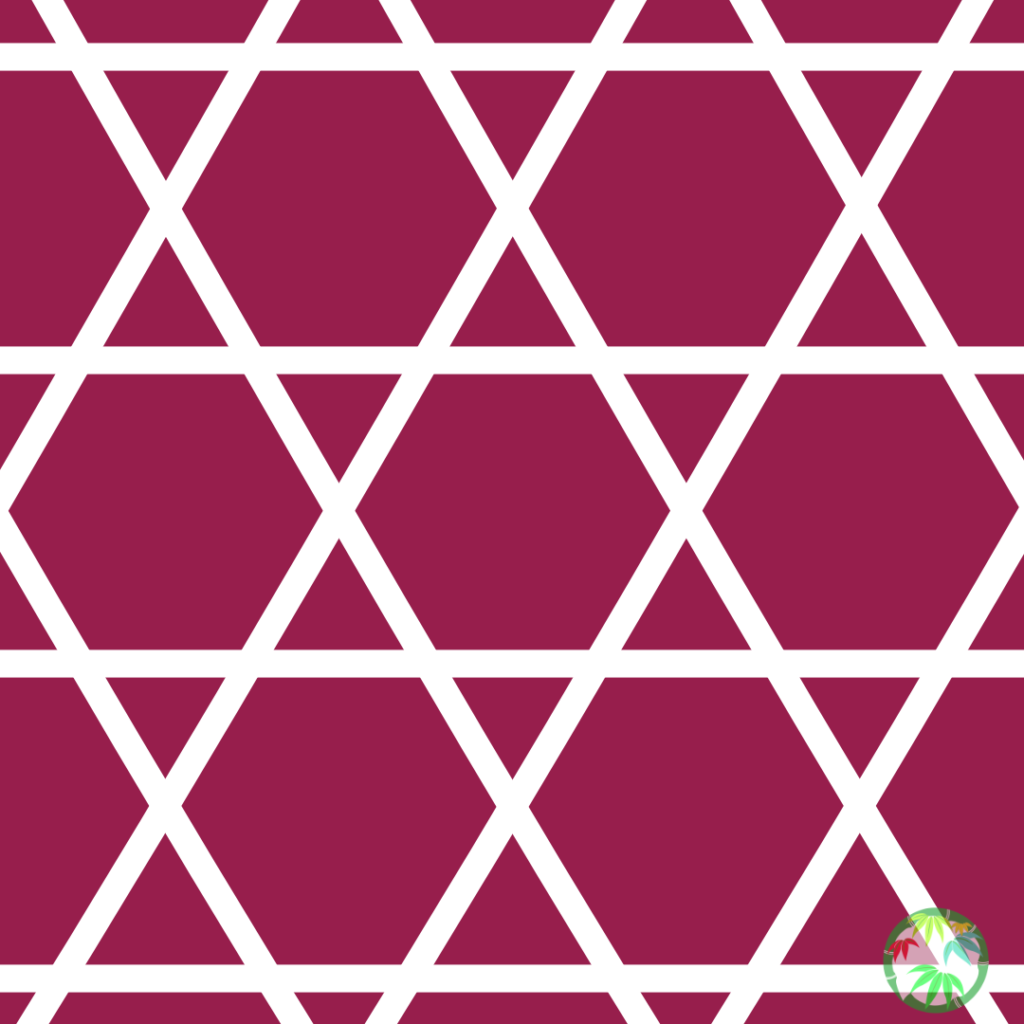

ドラマで“竹の井”が粋に着こなしていた着物の柄は「籠目文様」でした。

借金を抱えている遊女は「籠の鳥」。

簡単には、遊女屋を出ることができません。

この文様が選ばれた理由でしょうか?

籠目文様

竹などで編んだ籠の目をモチーフとした文様です。

籠の編み目が星の形に見えます。

籠目文様には、邪気を払う魔除けの力があるとされています。