目次

西村屋与八

西村屋与八は日本橋で版元※「永寿堂」を営んでいました。

※ 本の制作、流通、販売を一手に担っていた江戸時代の出版社のこと

永寿堂は三代に渡り栄えました。

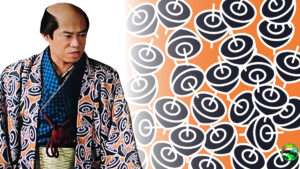

初代 西村屋与八

大河の中では、色々汚い手を使い主人公“蔦重”と対立する西村屋与八。

実際の与八は、永寿堂を大きくした いわば敏腕経営者でした。

彼の功績は出版文化を発展させたこと。

庶民の娯楽本の出版や、多色刷りの浮世絵「錦絵」を広めました。

二代目・三代目 西村屋与八

鱗形屋の次男は西村屋の婿となり二代目与八として、より一層 永寿堂を繁盛させます。

『東海道中膝栗毛』で有名な十返舎一九を世に広めました。

三代目は北斎の『富嶽三十六景』などを出版し、風景画の浮世絵を広めました。

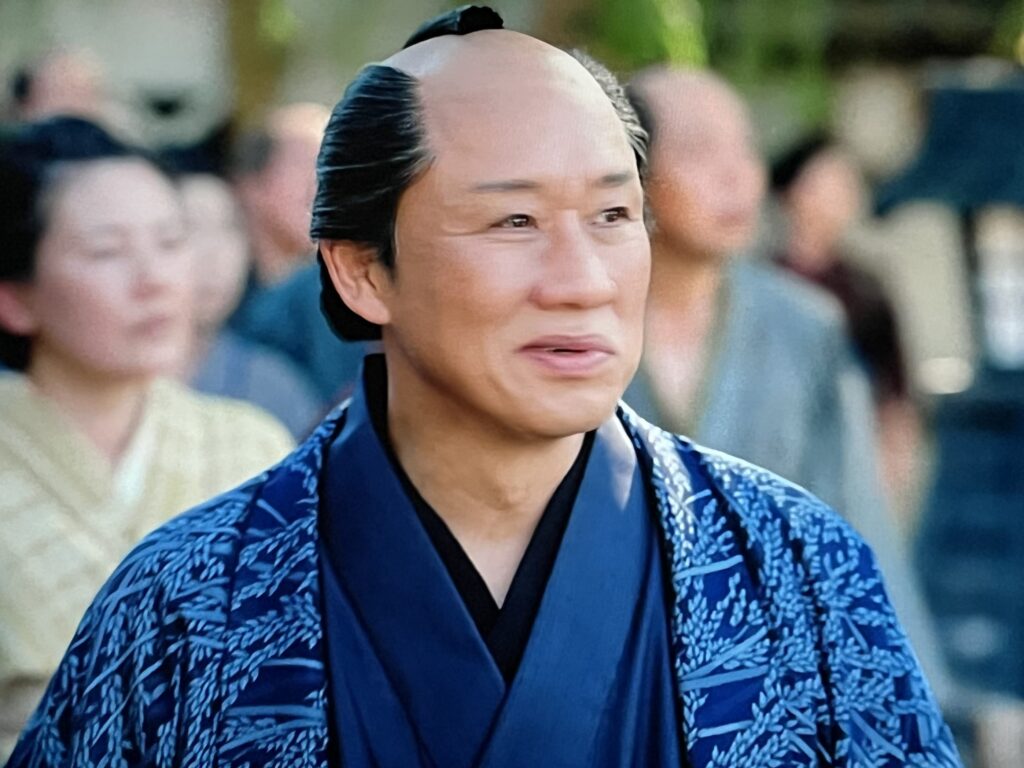

稲文様

初代 西村屋与八がドラマで着ていた衣装の文様は「稲文様」です。

ドラマでは蔦重を嵌める企みばかりの与八ですが、実際には稲穂が実るように、江戸の出版文化を発展させました。

稲文様

稲文様の着物は、江戸時代に用いられるようになりました。

稲は古代から大切に扱われ、富の象徴でした。

また、稲は神の依代とされてましたので、文様には神仏加護の意味があります。→詳しくはこちら(稲妻文様)をご覧ください。

「一粒万倍」と言うように、一つの米粒が成長して たくさんの米となることから、子孫繁栄の意味もある、めでたさいっぱいの文様です。